杨青云

徐统民凭借深厚的艺术造诣和独特的创作理念,逐渐崭露头角,其抄写的《心经》系列作品更是在书法界和文化领域引发广泛关注。徐统民,字茂公,这位来自河南省商丘市的书法家,以其对书法艺术的执着追求,在传统与现代之间架起了一座桥梁,不仅传承了书法艺术的精髓,更赋予其新的时代内涵。

徐统民的书法之路,从一开始便深深扎根于传统。自幼对书法的热爱,让他在启蒙阶段就踏上了系统学习的道路,师从李墨耘先生,为其书法生涯奠定了坚实的基础,又多次参加中国书法家协会书法培训中心的学习,得到杨明臣、胡秋萍等名家的亲授。这种正统的学习经历,使先生对书法传统有着深刻的理解和把握。

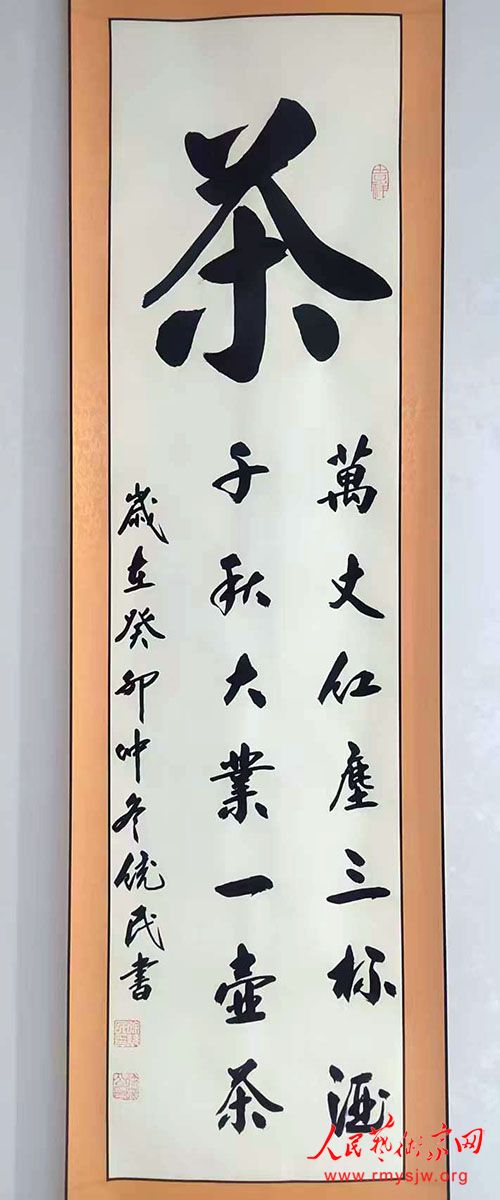

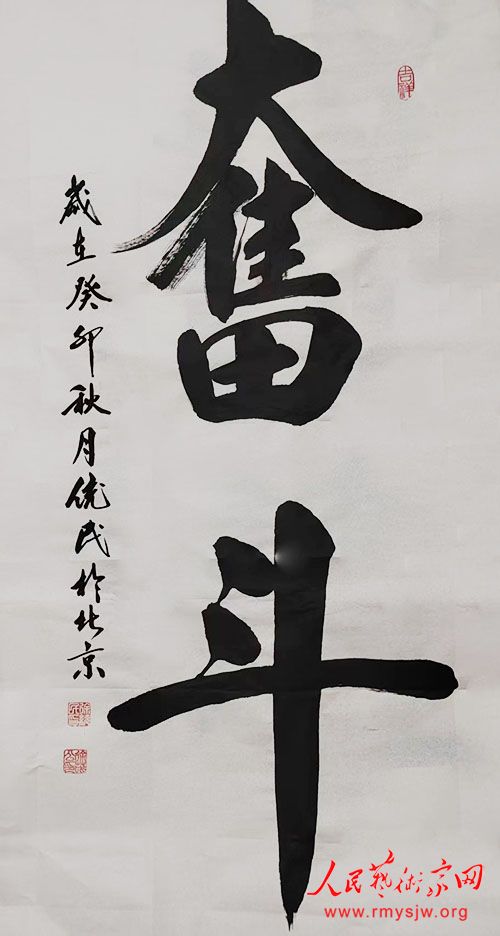

在书法风格的形成过程中,徐统民博采众长,广泛汲取魏晋、唐、宋等各个时期经典作品的养分,师法钟繇、王羲之、褚遂良、文徵明等书法大家,潜心临帖,从传统帖学中探寻书法的真谛。在小楷创作中,巧妙融合王羲之《乐毅论》的灵动、钟繇《荐季直表》的古朴、王献之《十三行》的飘逸以及文徵明小楷的秀丽,形成了自己独特的艺术风格。这种对传统的尊重和继承,并非简单的模仿,而是在深入理解的基础上进行创新,体现了他对书法艺术发展规律的深刻洞察。

理论与实践并行:性灵与学问的融合

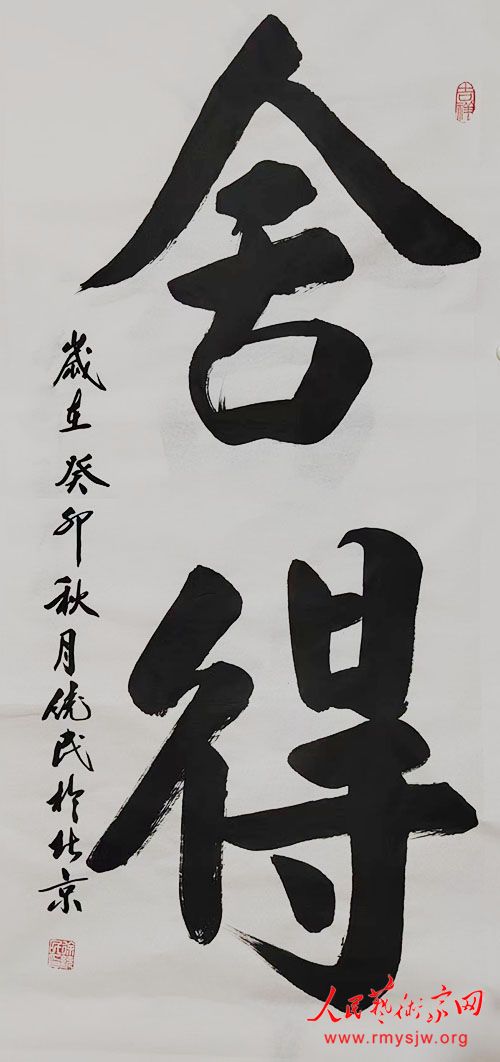

徐统民不仅在书法创作上成绩斐然,在书法理论方面也有着独到的见解。书家认为,书法艺术包含性灵和学问两个关键要素。性灵是驾驭笔墨的关键,而学问则是表达思想的基础。在徐统民看来,单纯追求笔墨技法会使作品流于空洞,而仅有意境却缺乏学问支撑,也只是一句空话。只有将性灵与学问有机结合,才能创作出具有深刻内涵和艺术价值的作品。

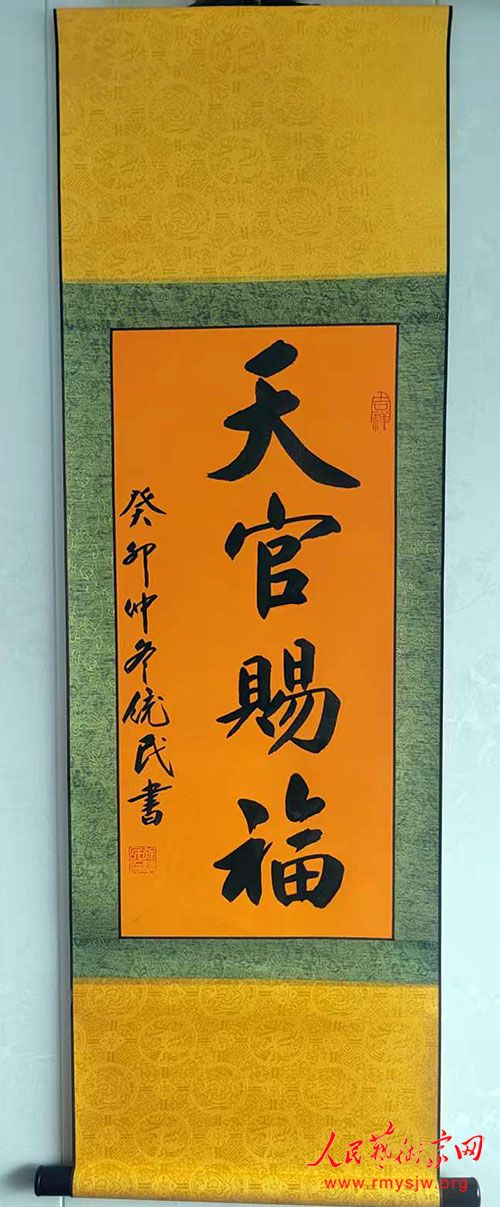

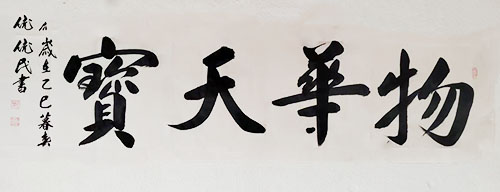

徐统民的这一书法理论在其创作中得到了充分体现,在书写过程中,注重于性灵中发挥笔墨的浓淡干湿,通过对笔墨的精妙运用,展现出独特的艺术魅力。先生在学问中培养书道法自然的境界,使作品蕴含深厚的文化底蕴。以创作的《兰亭补序》为例,作品在笔法传承上,汲取了二王书法刚劲有力与柔美灵动的特点,同时又融入了自己的创新元素,将笔法的传承与创新发挥到了极致,实现了书法技艺的化境诗意。

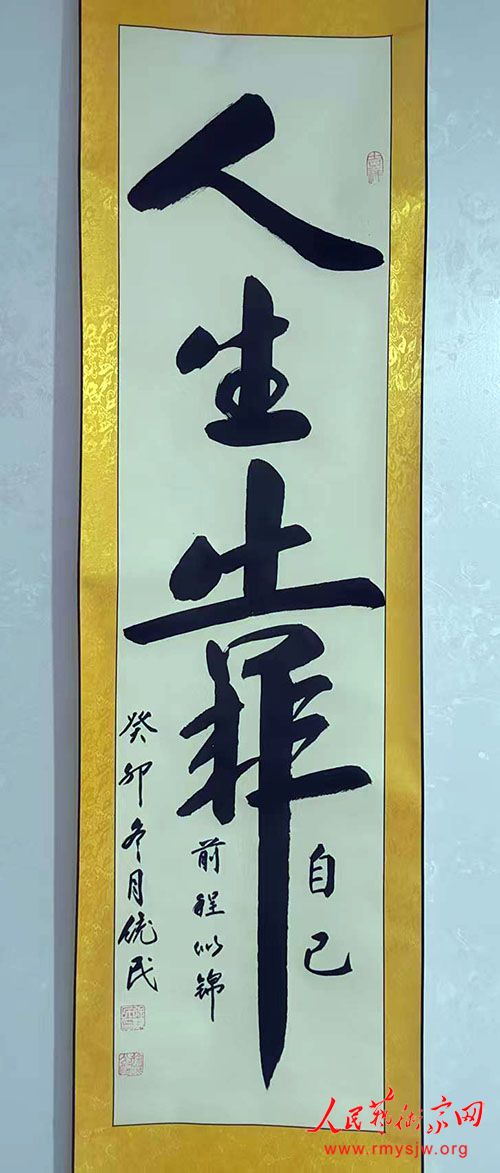

意境营造:赋予作品生命力

意境的营造是徐统民书法艺术的一大特色。他深知意境对于书法作品的重要性,因此在创作过程中,始终致力于通过寓意深远的意境来表现作品的内涵。在先生的书法作品中,每一笔、每一画都充满生命力,不仅仅是简单的线条组合,更是情感与思想的表达。

以徐统民的获奖作品《毛泽东沁园春·雪》为例,作品集精炼、清秀于一体,通过巧妙的笔墨运用和布局安排,营造出磅礴大气的意境,生动地展现了原作的豪迈情怀,同时也融入了自己对作品的独特理解,使作品具有强烈的艺术感染力。这种对意境的追求,使他的作品超越了单纯的书法技艺范畴,上升到了艺术审美的高度。

抄写《心经》:探寻内心的精神之旅

徐统民与《心经》的缘分,源于一次偶然的经历。看到赵朴初书写的《心经》镌刻在八大处灵光寺的“心经墙”上,他深受触动,从此开始抄写《心经》。在他看来,抄写《心经》不仅是一种书法创作,更是一种修身养生的妙法。

《心经》作为佛教经典中流传最广、影响最大的一部,全文仅260字,却蕴含着深邃的智慧和丰富的哲理。历代众多书法名家都曾抄写过《心经》,留下了诸多珍贵的艺术瑰宝。徐统民参与第二套九体心经石碑的原稿书写,其小楷《心经》作品,凭借大气磅礴的风格和精湛的技艺,得到了广泛认可,被北京、深圳、香港、美国、法国、新加坡和河南少林寺等多家寺庙收藏。

在抄写《心经》时,徐统民有着独特的仪式感。每次创作前,他都会洗手、点香,营造出一种静谧、虔诚的氛围,让自己能够全身心地沉浸在书写过程中,通过这种方式,深入探究《心经》的文化意蕴,将自己的情感与感悟融入到每一个字中。在先生笔下,《心经》不仅仅是文字的抄写,更是对内心世界的探索,是一种精神内质的呈现。

低调为人:德艺双馨的艺术家

与先生大气磅礴的书法作品形成鲜明对比的是,徐统民在生活中为人低调,不追求名利,而是将全部精力都投入到书法创作和研究中。这种低调的处世态度,使他能够保持内心的平静,专注于艺术的追求,创作出更多优秀的作品。

著名美术评论家范迪安对徐统民的作品评价极高,认为其“书迹精敏高洁,清风流转,其超然之致醇正清雅。体现潇洒、简约、古朴、平和、静怡的韵致,并展现清逸散淡的情趣”。这一评价不仅是对他书法技艺的肯定,更是对他艺术风格和人格魅力的高度赞誉。

徐统民的书法艺术,是传统与现代的完美结合,是性灵与学问的有机统一,通过抄写《心经》,将书法艺术与佛教文化相融合,为书法创作开辟了新的境界。

(编辑 王俪)