核心提示: 刘正君/文 陈 玉 圃 先后任教山东曲阜师范大学、广西艺术学院、广西师范大学美术系、天津南开大学东方艺术系,教授,硕士生导师。中国美术家协会会员,擅长山水、花鸟、人物。出版著作《陈玉圃画集》《陈玉...

刘正君/文

陈 玉 圃 先后任教山东曲阜师范大学、广西艺术学院、广西师范大学美术系、天津南开大学东方艺术系,教授,硕士生导师。中国美术家协会会员,擅长山水、花鸟、人物。出版著作《陈玉圃画集》《陈玉圃墨画集》《陈玉圃作品精选》《山水画理》《国画写意四君子》《樗翁画谭》等。

六尘竞飞六尘染,洞中久参枯木禅。

净念观心恍朗月,心光圆照娘生前。

无生无灭无涅槃,大千世界同一源。

任运随缘莫疑惑,无牵无挂列仙班。

陈玉圃先生信奉佛学,博读经文,修身养逸。在他最困惑彷徨的日子,佛学让他获得了解脱。“没有佛教文化的注入,他先前进行的那些努力很可能在老年时代化为灰烬,这种益处尤其体现在他艺术风格的完善之上。”陈文璟先生这样评说他的父亲。而今,先生事理双透、心无挂碍,生活规律且简单,每天晨课磕大头大半时辰,然后吃饭、画画、午睡,晚上打坐、磕大头、看新闻、听天气预报。

其一:在绘画语言上“精微真思、以简为贵”。有评论云:一位画家如果不能真正把握自己作品的绘画语言,就不能成为一个好的画家;一件艺术品如果没有自身的艺术语言,也就不能成为一件完美的艺术作品。 纵览中国画史,董其昌、弘仁、八大山人等都是运用自己的艺术语言表现美学风范的杰出代表,近现代国画大师吴昌硕、黄宾虹、齐白石、潘天寿等,也都深谙绘画语言这一重要特征,他们的绘画语言连同他们内在的精神,成为极具个性特质的文化符号。

陈玉圃先生亦如此。

他的这些独具特质的绘画语言,主脉当是来自中国优秀传统文化,尤其是受佛学的影响。《金刚经》云:“无人相,无我相,无众生相,无寿者相。”“相”就是万事万物的形相或色相,体现在绘画作品上,就是不执着表相,而游刃有余的处理画面虚实、刚柔、阴阳、欹正、浓淡、干湿、高低、远近、疏密、聚散、险稳、动静等诸多对比关系。陈玉圃先生长于在有限的平面空间“倾诉心声”,“以一管之笔,拟太虚之体”,通过对山川、树木、溪流、云烟、茅寮、古寺等自然景观的艺术再造,巧妙地将自己的精神气质、佛学禅理、人生顿悟融入到绘画语言之中,使得作品平和宁静,无为有为,无相有相,充满禅意。这种“大巧若拙”“大朴不雕”的艺术语言,也正是陈玉圃先生“身心俱遗,物我两忘”的心境写照。

在先生看来“凡所有相皆是虚妄”,甚至生命都不过是虚妄不实的幻象,作为一名艺术家只有摒弃“功利”二字,真正做到“解衣般礴”“脱帽露顶”,才能创作出真性情的作品,达到“画道无为”的艺术境界。他的这种追求,也正契合了禅宗的最高宗旨—“无念”。“无念法者,见一切法,不著一切法”。无念则心静,心静则“明心见性,破迷开悟”,乃至达到“青青翠竹、尽是法身,郁郁黄花、无非般若”的人生化境。陈玉圃先生受禅宗思想影响,故其艺术创作呈现无缚无碍、不拘一格的自由状态和空灵廓然,创造了自己“精微真思、以简为贵”的艺术语言风格。

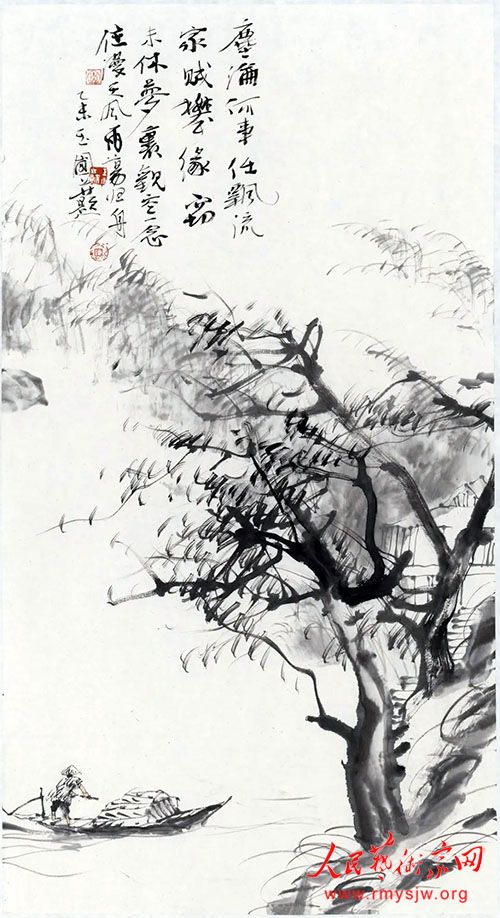

甲午《清夏图》,以浅墨瘦线入画,墨法简淡而境界弥远,笔法松灵而意致严谨,虽施以淡墨而不乏干裂秋风之致,明透中见温厚,飘洒中得沉稳,淡简高逸,气贯长虹。特别是先生的长线运用,挥洒自如,笔走龙蛇,运笔触纸有声,转瞬之间,云之氤,山之体,树之干,水之灵,呼之欲出矣!“夏木浓荫暑生凉,山人幽梦起禅床,乱云吹送霎时雨,便见灵泉喷欲狂”赏画读诗有禅意盎然出之纸上,整幅作品浑然一体,语言流畅,如行云,似流水,妙趣横生,使读者在酷暑夏日身心俱寂,似入释怀寻幽参禅的达观世界。

继而又从佛学的角度谈到:“意境”就是“象外之象”“景外之景” ,非眼见身临之实境,是“受之于眼,游之于心”的性灵感悟的化境,是画家“澄怀忘虚,物我冥会”的结果,是“有我之境”、“无我之境”、“无我之上之有我之境”,“非特谓景物也”。

陈玉圃先生九十年代初由鲁入桂,在桂林生活多年,平日里邀三五好友,爬山观水,登高望远。甲天下的山水,让他真实感悟到山川自然之趣,大自然的鬼斧神工也使得他的笔墨更加恣意奔放。南方山水的滋养,加之他北方人的秉性,造就了他简劲平实、气韵灵动的艺术风格。

综观陈玉圃先生画道,受儒家、道家和释家文化影响颇深,其绘画形式的形成和发展无疑是从儒、道、释三派合流的传统文化中走来,其间大概经历了较为短暂的从儒及道,最后归宿于释家文化的过程。在这个过程中,道、释文化无疑占主流,起着主导和决定性作用。而又因道、释文化皆出世法,崇尚逸笔草草,不求形似。故先生绘画笔含氤氲,用笔有疏松灵变之度,瘦劲峭拔之神,古逸高迈之心,纵横涂抹之妙,笔随气运,气随笔生,笔生则势成,势成则韵远,于笔墨微妙变化之中,渗透道家和释家文化的幽深境界,给读者带来清淡高雅和明心见性的艺术享受。

其三:在人物阐释上“心即是佛、下笔如是”。谈陈玉圃先生山水画,不得不谈他的佛教人物画。当代画家,喜画佛教人物者颇多,罗汉、观音、达摩题材广泛,然所见多数作品,皆差强人意,要么照本临摹,新意无多;要么形象做作,缺乏禅意;要么恣纵过度,形神俱失;要么从众媚俗,形象怪诞。大都只得其形,不得其神,缺少对禅宗文化的参悟,缺少对佛教人物的敬畏与理解。陈玉圃先生对佛教文化极度虔诚,佛法禅理信手拈提,佛祖音相幻化于心,其笔下佛教人物堂正光明,意态从容,望之俨然。在我看来,先生画佛教人物,不是用笔在画,而是用心在写,在以绘画的形式,传播佛法正念,启迪世人心智,是谓“外师造化,中得心源”。

陈玉圃先生画观音善用长线写意,衣袂飘举,头顶佛光,端正庄严,或驾祥云、驰瑞兽、乘莲花宝座,或持净瓶、杨柳、珍珠,各具仪态,无重复之作。如《鱼篮观音造像》,图中观音,衣纹纯净,冠饰淡雅,既有菩萨之神韵,又有世人之凡态,以绘画的形式讲述了观音变身渔妇,于东海之滨絜篮粥鱼、传经布道、教化众生的故事。再如《圆光菩萨造像图》,造形丰满如唐,背负炽盛火焰,以此来表达圆光菩萨降伏怪兽、护佑平安的无穷法力。《水月观音》《蛤蜊观音》《延命观音》诸圣像,皆清净本然,静观自在,度一切苦厄,念念生仰慕亲近之意。

而先生画尊者,与观音似略有不同,多为简洁简笔之作,线条劲挺,运笔快捷,挥洒即成,看似行笔无羁,实则稳重厚实,有情有节,有放有收,以灵活的笔法,流畅的线条,粗放的墨色块面,表现人物瞬间表情神态,其笔下高僧、达摩、罗汉,各具面貌,梵相奇古,超尘脱世,自性朗达。《伏虎罗汉图》,衣纹以粗笔勾画,面部用白描简笔,形体结实稳固,内心凝定平静,表现出罗汉的刚正不阿,被降服的猛虎施以浅绛水墨,呈温顺乖巧之态。虎意谓人性之贪瞋痴,降虎亦如降心,一旦心顺,猛虎也柔顺。作品以伏虎之意阐释心灵之彻悟、身心之解脱,可谓“莫恐魔说似剑,须信佛法无边。慑伏岂用刀兵,悲心可化凶顽。”纵观先生笔下《大忍》《花王》《开心》《大相》《雷音》诸尊者,不著形貌,皆从心出,墨随意写,清净寂然,可谓得佛家真谛者也。

其四:在表达形式上“禅诗入画、诗画相照”。禅诗是僧家沉思参悟的结晶,翻开佛门灯录、僧传、语录、别集,禅诗随处可见,几乎伴随斋钵、锡杖、山林、禅堂。文献可考,我国禅诗始创于魏晋南北朝,旷达幽远,辞藻绮丽;至唐,诗歌繁荣,禅宗鼎盛,诗与禅 “演进同步、乃至合轨”,皎然、寒山、贯休、齐己等皆有禅诗传世;到宋,聚为诗僧群,宋初即有“九诗僧”之目,题材也由开悟、颂古、示法,扩延到行脚云游、山林吟啸、畅怀咏志等领域。

从这首禅诗来看,诗所表达的禅意与国画所表达的意境一脉相通,有着深厚渊源。中国画历来讲究“诗画一律”,苏轼在《书摩诘蓝田烟雨诗》中说:“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。”至宋徽宗赵佶,自画、自作诗、自题写于画上,开创了我国题画诗史新纪元。及至元代,画家钱选、赵孟頫、黄公望、倪瓒、王蒙等人,多才多艺,能诗善画,常于画上题诗,甚至像倪瓒那样,“每作画,必题一诗”。

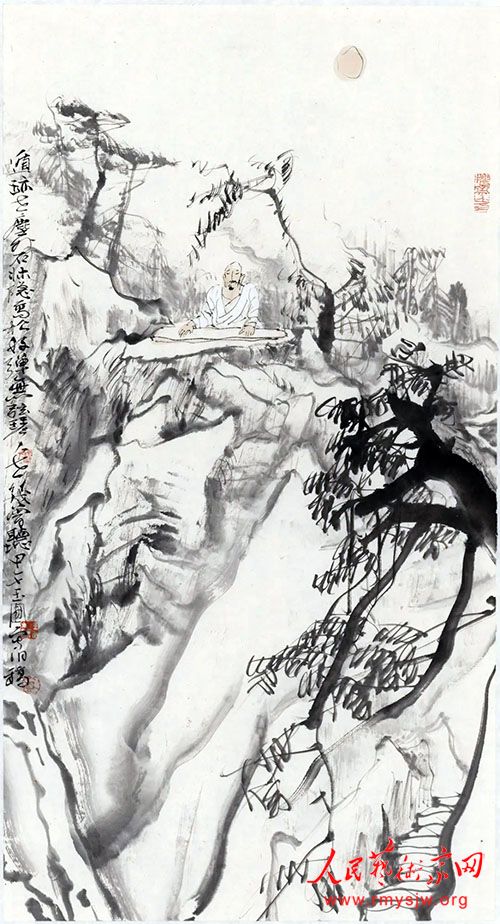

如题《古柏老藤图》,“不擅浮华悦众颜,壮心化做老龙蟠。莫将笔墨作儿戏,拔地升腾碧云边。”画家由古柏老藤联想到世间百态,人生苦短,岁月如水,活出自我,实乃不易。古柏老藤尚且不趋炎附势,人生又怎能奴颜婢膝谄媚讨好,心性洞达,不染世尘,自然就不会囿于小圈子,境界就会“拔地升腾碧云边”。再如《云里书屋图》,“槛外青山云里庐,寻章摘句老书奴。长安权贵夸豪富,争奈此间尘也无。”写出了画家不慕权贵,淡泊名利,隐身云庐,不染尘俗,读书为乐的精神追求和内心世界。凡此种种精彩,可谓举不胜举。

《座下拥白云之图》诗曰:“座下拥白云,禅房荫碧树。离天三尺三,中有神仙住。谁是上根人,直来可顿悟。”读此诗,很容易想到诗仙李白《夜宿山寺》“危楼高百尺,手可摘星辰。不敢高声语,恐惊天上人。”两首诗都采用形象夸张的语言,将山寺屹立山巅、雄视寰宇的非凡气势淋漓尽致地描摹出来,给人身临其境的感觉,不同的是,青莲居士所表达的是诗人对山寺夜景的赞美和对神仙般生活的向往,而陈玉圃先生则更多地融入了禅宗思想,白云、碧树掩映的佛家净地,谁能攀援而上,惟有承当大勇气、大魄力的大根基之人。由诗及画,阐释了参禅之道,犹如登山,一步一阶,方可登峰。正如佛法云:“参禅最要生死心切,和发长远心。若生死不切,则疑情不发,功夫做不上;若没有长远心,则一曝十寒,功夫不成片;只要有个长远切心,真疑便发,真疑发时,尘劳烦恼不息而自息,时节一到,自然水到渠成。”

这些年,余读陈玉圃先生作品众多,先是在济南文鼎轩郑凯先生处,每次泉城出差,必绕道而观之;后结缘汶上孙存刚先生,其处藏先生作品不下百余幅,山水、花鸟、人物皆为上品,建馆陈列,赏者众。又因日常读先生画集、文论不下十数册,自许为先生知音,惴惴然,今就先生山水画的禅意表达,略表拙见,请方家指教。

戊戌大暑后七日于古任城见贤书屋

(编辑 文心)